第4章 その後の発展

1 創刊当時の時代背景

レクラム百科文庫は、まさに十九世紀の申し子であった。第一次世界大戦に至るまでのその発展ぶりは、そのことを明瞭に示している。その揺籃期には、人文主義の理念と古典主義的理想主義が育ての親を務めた。そしてこの文庫は、人間や精神あるいは教育というものへの信頼で満たされていた。

百科文庫が創刊された1867年の前後は、ドイツの社会にとって、まさに激動の時代であった。創刊の前年の1866年にはビスマルクの手によって北ドイツ連邦が生まれたが、その4年後の普仏戦争に勝って1871年には、念願のドイツ統一が達成された。そしてこの後ドイツには、長く、豊かな平和の時代が訪れた。第二帝政の時代であるが、この時代のドイツは、政治的・軍事的な大国へと成長していった。いっぽう経済的にも、1870年代初期のグリュンダーツァイト(創業者時代)には、かつてないほどの大規模な好景気が訪れた。そして全体として進歩と発展は時代の合言葉となった。人々は一生懸命働き、成功を勝ち得ようとした。それによって経済活動はさらに活発になったが、それは同時にドイツ人の一人一人に社会的な上昇の可能性をも与えることになった。個人の集中的な努力が必要とされ、また教育や教養も絶対不可欠の条件とみなされていたようだ。そこには、啓蒙哲学から生まれたドイツ古典主義の理念が、なお人々の間に息づいていたのだ。それはつまり個人が持つあらゆる素質を調和的に鍛練することであり、美的・道徳的に陶冶された個人が理想とされたのであった。また古典主義的な教養の概念をその基礎にすえていたペスタロッチの教育理論の中にも、そのことはみられたのである。

その一方で、別の歴史的な潮流も、その時代には見られた。それは過去に対する関心の増大、つまり歴史主義と物質主義的な人生観とであった。こうした様々な精神的な潮流がせめぎあって、そこでは知識をたくさんもつことがすなわち教養であるであるとされた。またベーコンの「学問は力である」という言葉は、「知識は力である」という風に曲解されたりもした。その結果として表面的で生半可な知識を振りかざす人々や、ディレッタント的な人たちも現れた。

それにもかかわらず、物質主義的な人生観を持つ人々がいたのとは裏腹に、それまでは広範な層の人々に対して閉ざされていた真の教養に対する飢えは、大きかったのである。そして教養のある人と教養のない人との溝を埋めようとして、いろいろな試みがなされるようになった。その表れとして、この時代には実にさまざまな成人教育機関が設立されている。そのいくつかを列挙すれば、大衆文学協会、移動・民衆図書館、「民衆教育普及協会」(1871年設立)、民衆劇場そしてとりわけ成人教育機関としての市民大学などである。このような流れの中で、『レクラム百科文庫』も時代や人々に大きな刺激を与え、やがてそれ自身一つの文化的な要素となり、社会の精神的・文化的な発展にもすくなからず影響を与えていくことになるのである。

「百科文庫」はまさに全身全霊を挙げて、十九世紀後半から第一次世界大戦に至る時代に打ち込んでいたわけで、時代と一体化していたという意味で、「時代の申し子」であったのである。その揺り籠の傍らでは、人文主義の理念と古典的な理想主義が代父を務めた。そしてそれらは「文庫」に、人間や精神、教育や知識そして個人への人格的な感化の思想などを植え付けたのであった。

2 初期の発展

発刊点数の着実な上昇

百科文庫の発刊点数は、最初の十年間、年平均80ナンバーであった。それが1880年代および1890年代になると、年平均140ナンバーへと増大した。そして創刊ほぼ30年にして創業者が亡くなった1896年には、それは実に3470ナンバーに達していたのであった。「開かれた叢書」という性格を持っていた百科文庫は決して種切れすることはなく、素材となる作品はむしろ有り余るほどであった。そのためこうした豊富な素材から適切な作品を選び取ることの方が、困難なことなのであった。

「文庫」への作品選定の仕事を一手に引き受けていたハンス・ハインリヒは、できる限り多様な内容にすることを心掛けていたという。そしてドイツ古典文学作品や世界文学の名作と並んで、一般によく知られていて売れそうなポピュラーな作品を、まずは優先して「文庫」に収録していった。政治的に偏った作品は、そこには入る余地はなかった。百科文庫は中立公正で、一党一派に偏ってはならず、ただ「教養と進歩」に貢献すべきものとされていたからである。その後しだいに哲学、歴史、教育学から音楽や演劇の解説書などへとジャンルは広がっていった。さらにごく初期には詩の作品をかなりたくさん収録したことがあったが、売れ行きが悪かったので、以後抑制するようになった。

もともと「人々に愛好されている人気作品をどんどん収録していくこと」は、その最初の宣伝パンフレットの中でも明らかにされていた。それが発刊点数が増大するにつれて、作品の選択にはますます時代精神や時代の好みが、良かれあしかれ、反映されるようになっていった。とはいえレクラム社としてもそうした外部要因に単にしたがっていたわけではない。作家や作品の選択にあたっては、内容的にすぐれた作品と広く人々から好まれている作品とのバランスに、たえず配慮していたことは言うまでもない。

レクラム・シンパの協力

百科文庫がまだ十分その軌道に乗る前の初期のころ、レクラム出版社には数多くの無名の読者や協力者から、さまざまな提案が寄せられ、進んで校正の仕事をかって出るものすらいたという。その人たちは、さまざまな社会階層や年齢層に属していて、学校の教師、聖職者,士官、法律家、学生などであった。なかには18歳の高校生すらいたが、この人物はもちろん極めて有能な若者で、のちに大学で文学を教える教授になっている。このカール・テオドーア・ゲルデルツは、フランスの古典作家コルネイユとラシーヌの作品をドイツ語に翻訳しているが、これらは「文庫」に収録されている。

当時のドイツでは、素人が戯曲作品の執筆をするなど、文学に取り組むことは、ごく一般的なことであったのだ。かくして陸軍大尉が悲劇を書き、陸軍大佐がシルヴィオ・ペリッコの作品を翻訳し、地方裁判所の試補が喜劇を書いて、賞を獲得するといったことも、普通だった。これらはいずれも百科文庫の中に収録されている。また日刊紙に演劇評論を掲載し、三巻の『演劇表現の技法』という本も刊行していたベルリン在住の批評家レッチャーのまわりには、「百科文庫友の会」のメンバーが、早い時期から集まっていた。

これらの人々はいわばレクラム・シンパともいうべき存在で、レクラム社側から内容の変更や修正を要求されても、いやな顔一つせずにそれに従い、わずかばかりの報酬で満足していた。彼らは百科文庫が順調に育っていくことだけをひとえに願い、その事業に対して著者、訳者あるいは協力者として寄与できることに、喜びを見出していたのである。

3 その後の歩みとジャンルの拡大

百科文庫はこうした初期の苦労の多い歳月を経て、しだいにジャンルを拡大し、それに伴い発刊点数もかなりの速度で増やしていった。そして1896年の創業者の死、1908年の五千ナンバー記念を経て、第一次世界大戦末期の1917年に大きな転機を迎えることになる。ほぼ五十年間にわたって変わらなかった、その価格と装丁がこの時初めて変更され、百科文庫は新しい時代へと突入していくことになるのだ。

レクラム百科文庫創刊からこの時期までの期間は、ドイツの第二帝政(1871~1918)とほぼ重なるわけであるが、この期間こそはこの叢書の名声が、国内はもとより遠く海外にまでとどろき渡るようになった「第一の黄金時代」であったと言えよう。

次にこの期間について、主にジャンルの拡大およびエポック・メーキング的な出来事を中心に、その発展ぶりをざっと眺めることにしたい。

中核としての古典文学

1870年、ヴェルギリウスの『アエネイス』とホメロスの『イリアス』、『オデュッセイア』がドイツ語翻訳で文庫に収録された。翌71年にはオヴィディウスの『変身』が、そして73年にはホラティウスの『歴史』、アプレイウスの『アモールとプシケ』ならびに三大悲劇詩人のアイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデスの戯曲作品が、相次いで収録されていった。こうしたギリシア・ローマ時代の古典文学つまり詩人、哲学者、歴史家などの作品は、当時のドイツで身に着けるべき教養の一部として、以後百科文庫の中心的なジャンルの一つになっていく。

創刊からまる4年が過ぎた1871年の段階で、百科文庫の発行点数は360ナンバーに達した。レッシングからE・T・A・ホフマンに至るドイツ古典文学作品は、創刊当初から「文庫」の最も中核的なジャンルである点に、変わりがなかった。と同時に世界文学の作品も、ますます広く収録されるようになっていった。このころにはアメリカ文学のロングフェロー、ロシア文学のプーシキン(『エウゲニー・オネーギン』など)のほか、ハンガリー文学、スウェーデン文学、ノルウェー文学の作品も登場するようになった。またインド文学については、ゲーテが称賛して以来ドイツで最もよく知られていた戯曲家カーリダーサの『シャクンタラ』が1879年にまず収録された。

いっぽう、1873年にはゲルマン古代・中世の作品も収録を開始した。『ベーオウルフ』、『クードルーン』、『エッダ』、『ニーベルンゲンの歌』などの英雄叙事詩から中世ドイツ最大の抒情詩人ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデと続いたが、このジャンルは再び90年代に盛んに取り入れられるようになった。その際『アンノーの歌』や『ローラントの歌』に見られるように、一般読者のことを考慮して、現代語訳の出版も現れた。以後ドイツの古い作品の現代語訳は、どんどん増えていくが、これの翻訳に当たったのは、学者ではなく、良い意味でのディレッタント的な市民であった。こうした形で百科文庫は19世紀後半に、ドイツ古代・中世文学の受容と普及に大きく貢献したのである。

哲学部門の開始

1877年にカントの『純粋理性批判』、プラトンの『クリトン』、『ファイドン』、『饗宴』、翌78年にカントの『判断力批判』、『実践理性批判』が収録されたが、これをもって百科文庫における哲学部門の開始と名づけることができる。ここではギリシア哲学と十九世紀ドイツ哲学が中核を占めた。しかしこのほかにも、ローマ哲学、啓蒙哲学、他のヨーロッパ哲学、中国哲学、インド哲学も収録された。

ショーペンハウアー(1788~1860)の作品は、その著作権保護期間が過ぎた1891年に、E・グリースバハ校訂で、全6巻の作品が収録された。日本でも高名なこの哲学者は、その生前はほとんど顧みられることはなかった。その主著『意志と表象としての世界』の第一巻は、1819年に発刊されてから14か月の間に百部にも達せず、1830年から1843年の13年間に、わずか41部しか売れなかったという。

それが1880年代以後になると、ヨーロッパ中でショーペンハウアーに対する関心が、大きな高まりを見せるようになった。人類の歴史を盲目的な情熱の活動の場として、また個人生活を見せかけの価値へのせわしない営みとして説明する文化悲観主義などが、彼を創業者時代の市民の人気哲学者にしたと言われる。1891年レクラム社は、コッタ、ブロックハウス、マイアーなどのドイツの出版社と並んで、ショーペンハウアーの全集を出版したのである。その廉価によって、かなりの売れ行きを見込めたレクラム社では、『意志と表象としての世界』の第一巻を、1万5千部刷ったと言われる。さらにその後の8年間で3万5千部刷っている。そして時代は下がるが1942年までに、合計12万5千部に達したのである。元来難解な哲学書が、このような売れ行きを見せたことは驚きといわねばならないが、やはりその原因は廉価にあったと見るべきであろう。

イプセンほかの北欧文学の導入

ノルウェーの劇作家ヘンリク・イプセン(1828~1906)と百科文庫とのつながりには、浅からぬものがあった。1877年、彼の作品『社会の支柱』が初めて収録されたが、以後イプセンは北欧文学をドイツで代表する作家として、レクラム社によって紹介されていく。1877年からの10年間、レクラム社は彼の作品をどんどん出版し、これによってイプセンは完全にドイツの市民権を得るようになった。そして1893年までに合計18編の戯曲作品が、レクラムのもとで出版された。その後期の代表作『幽霊』や『人形の家』などは、ほぼ初演と同時にドイツ語版が出版されるといった有様であった。著者自身、百科文庫での人気に対して感謝する旨の手紙をレクラム社に寄せている。

このイプセンの先例にならうようにして北欧諸国からは、ビヨルンソン、リー、キールラント、ドラハッハマン、ヤコブセン、ストリンドベリー、ハイベリー、ラーガーレフなどの作家の作品が百科文庫に収められていった。これらの文学は一般にヨーロッパの古い宗教や社会を鋭く批判する調子をもち、そのため革命的ともモデルンともみなされていたが、これらはドイツの自然主義文学にも大きな影響を与えたのであった。この意味でレクラムは、古い古典の再現や人気作品の提供だけではなく、未来を切り開く作品の開拓にも熱心であったことが分かる。

世界文学仲介者の役割

経済的好況と市民的繁栄を告げる1870年代は、文化史的に見れば百科文庫の発展にとって都合の良い二つの精神的な潮流に支配されていた。その第一は、この市民的リアリズムの時代にあってもなお、教養及び世界文学に関しては、十八世紀後半から十九世紀前半にかけてのゲーテ時代的ないし古典主義的価値観が支配的であったことである。その第二は、「知識と教養は力である」という標語によって労働者層を市民的な文化へと導こうとする動きが活発になってきたことである。これはつまり社会的な階層を上昇するための有力な手段として教養を身に着けることが重要である、という考え方が出てきたという事である。

第一の潮流は、「古典文学愛好の伝統」として、1870年代から90年代にかけてなお脈々と続いていたわけである。この流れに乗るようにして、百科文庫は初期のころから世界文学に重点を置き、その数多くの翻訳作品を通じて、文学的な仲介者の役割をはたしてきた。ゲーテは世界文学概念との関連のもとで、翻訳を国際交流におけるもっとも重要で、最も立派な仕事の一つであるとしていたのだ。

第二の潮流についてみると、当時勃興してきた労働者運動の流れのなかで、その担い手であった社会民主党幹部のヴィルヘルム・リープクネヒトが、1872年に「知識は力であり、教育は人を解放する」と述べていることが注目される。さらに彼は「社会民主党とは、優れて教育の党なのだ」とも付け加えている。この労働者層は百科文庫を支えるひとつの有力な柱として、次第に重要性を増していくのだ。

ロシア文学への関心の高まり

ドイツ人の一般読者にとっては、ロシア文学は1880年代以前にはあまりなじみのないものであった。しかしこの頃になるとドイツ人の関心も高まり、積極的に摂取するようになったが、これにはレクラムもかなりの程度寄与していた。外国文学の中ではやはりフランス文学とイギリス文学が、百科文庫に収録されていった作品の数では圧倒的に多数を占めたが、それでもロシア文学の120作品という数字は決して少なくはなかった。当時のドイツ人のロシア文学に対する関心は、主として倫理的、社会的な問題への特別な関心、そして非人間的なツアー帝国の現実に対する批判的な関心であった。

こうしたロシア文学の作品を、レクラムはドイツの出版社としては一、二を争う規模で出版したのである。しかも作品によっては、百科文庫に収められたものがドイツの書籍市場で、長い間ただ一つのものであり続けたものもあった。1882年ロシアの雑誌に発表されたツルゲーネフの散文詩は、その一年後に「文庫」に収録されたし、トルストイの民話は1889年にレクラムで出版されたのち、三十年間ドイツの他の出版社で発行されることはなかった。

その始まりは1872年のプーシキンであったが、続いてツルゲーネフがやってきた。彼は南独バーデン・バーデンに長く滞在し、またシュトルム、ハイゼほかドイツ人作家との交流を通じて、ドイツの文化生活にも慣れ親しんでいた。このほかゴーゴリ、レールモントフ、トルストイ、ドストイェフスキー、ゴンチャロフ、チェーホフなどの作品が、百科文庫に収録されていき、それぞれ高い発行部数をもっていた。叙情詩は、代表的な翻訳者F・フィードラーの手によって翻訳が進められ、コルゾフ、レールモントフ、ニキチン、プーシキン、ネクラーソフ、ポロンスキー、チュウチェフなどの詩集が収録されていった。ドストイェフスキーの『罪と罰』は1882年に、『死の家の記録』は1890年に、またトルストイの『アンナ・カレーニナ』は1891年に、そして『戦争と平和』は1892年に収録された。さらに二十世紀にはいってから、ゴーリキーの初期の作品が収められた。

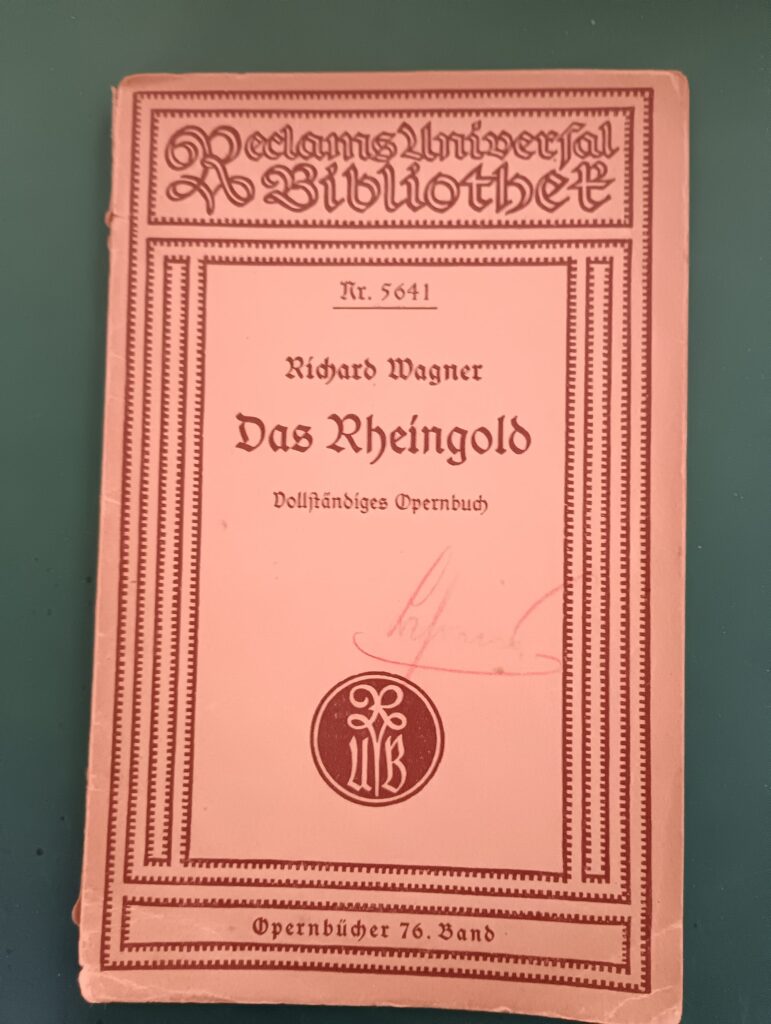

オペラ台本・音楽作品解説本および実用書

1889年には、一連のオペラ作品の台本が、一つの独自のグループとして百科文庫の中に登場した。この時はヴェーバーの『魔弾の射手』、ロルツィングの『ツアーと大工』及び『武具師』、ベートーヴェンの『フィデリオ』そしてモーツァルトの『魔笛』が収録されたが、続く数年の間に大幅に増え、90点にも達した。これらオペラ台本には、それぞれ解説が付けられた。

この流れに乗るものとして、1905年からは、「大音楽家傑作集解説」シリーズが始まった。その第一作はヴァーグナーの『さまよえるオランダ人』で、詳しい作曲家の伝記も添えられ、以後1927年まで続いた。

また時代の要請や人々の要望に従って、様々な種類の実用的な書物も百科文庫の中に取り入れられていった。それはまさにこの叢書のタイトルにふさわしく、百科全書的に実に広範な分野に及んでいた。つまりいろいろな辞書・辞典類、ハンドブック、実際的な法律書、医学書、料理の本などが、すでに80年代から収録され始めていた。さらにチェスの本をはじめとして、いろいろなゲームや娯楽の解説本も次々と発行されていったのである。

4 一大出版王国への歩み

ここでは百科文庫を生み出すのに必要なハードウエアーについてみていくことにする。たしかに百科文庫は1867年の創刊以来、「フィリップ・レクラム・ジュニア出版社」の最も重要な出版物となったわけであるが、その生産体制はいったいどのようなものであったのであろうか。レクラムは自身の廉価版叢書を永続的に発展させていくために、その経営基盤確立という事を真剣に考え、大量生産体制を自前で作り出したのであった。

それはつまり普通の意味での出版社の編集及び営業活動のほかに、モノとしての書物を生産するための手段である広い意味での印刷業務及び製本業務を、自分のところでやったという事である。そして販売面でも仲介業者としての取次店を通さずに、直接小売書店などに「文庫」を届けていたのである。これは我が国の大手メーカーがやっている、生産から販売までの一貫した支配にも似た、極めて近代的で合理的な大量生産・販売体制であったと言えるのではなかろうか。

レクラム印刷所

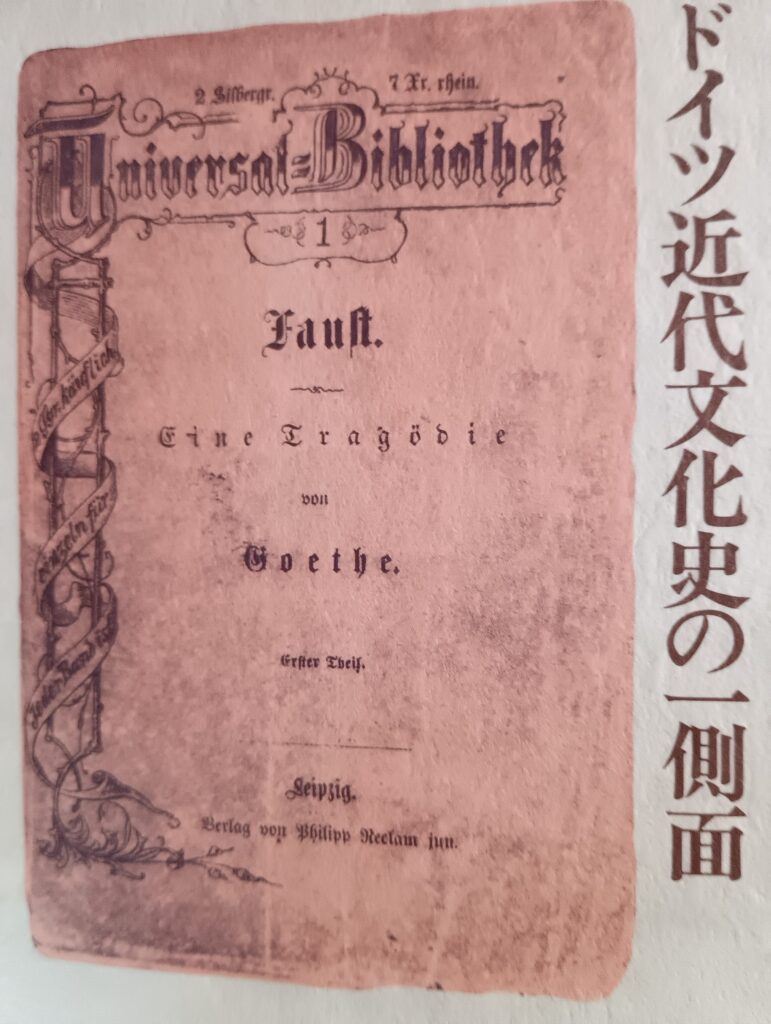

創業者のフィリップ・レクラムは1839年、金持ちの友人たちの援助を受けて、ライプツィッヒのハーク書籍印刷所を買い取り、以後自分のところの出版物は、全てこの印刷所で印刷することにした。そして印刷に当たって最も高価につく活字の組版を新たに作らなくてもよくするために、ひとつの組版母型から同じものをたくさん作れる、当時最新鋭のステロ版印刷法を取り入れた。これがのちにレクラム百科文庫を創刊するための技術的な前提条件になったわけである。

その後レクラム印刷所では、反体制的な民衆向けの雑誌などを印刷したりして、ドイツの民主化運動のために尽くした。そのため当時ヨーロッパ大陸の旧体制の代表格であったオーストリア帝国宰相メッテルニヒから、「ザクセンの小冊子工房」の一つとして憎まれていたのである。「三月革命」失敗の後、1850年代に入ってからは、そこでは聖書、辞典類、ギリシア・ロ-マの古典書、オペラ台本など、高い発行部数が望め、しかも組版の変更なしに再販できるものに、印刷の重点が置かれるようになっていった。そして1858年には「シェークスピア戯曲全集」全十二巻が、<新ステロ版>として、発行された。これは商売のうえでも大当たりして、翌年にはすでに第五、六版を出すまでになっていた。

こうした営業上の成功を受けて、1862年には同じライプツィッヒのデリエン通り四番地に、自己所有の出版社と印刷所の建物を入手したのである。そしてここで百科文庫が1867年に創刊されたわけである。

百科文庫については、内容面の充実と同時に、その造本面でもたえず改善が行われていった。例えば砕木パルプを多量に含んだ質の悪い紙が、1882年にはもっと良質の紙に取り換えられた。また1894年には、それまでの針金綴りから糸と膠による製本に変わった。こうした文庫の内容面と造本面でのたえざる改善の動きを見て、ある商売仲間は別の仲間に宛てた手紙の中で、「レクラムは我々よりも息の長い仕事をしている」と書いている。

社屋の拡充と経営面での発展

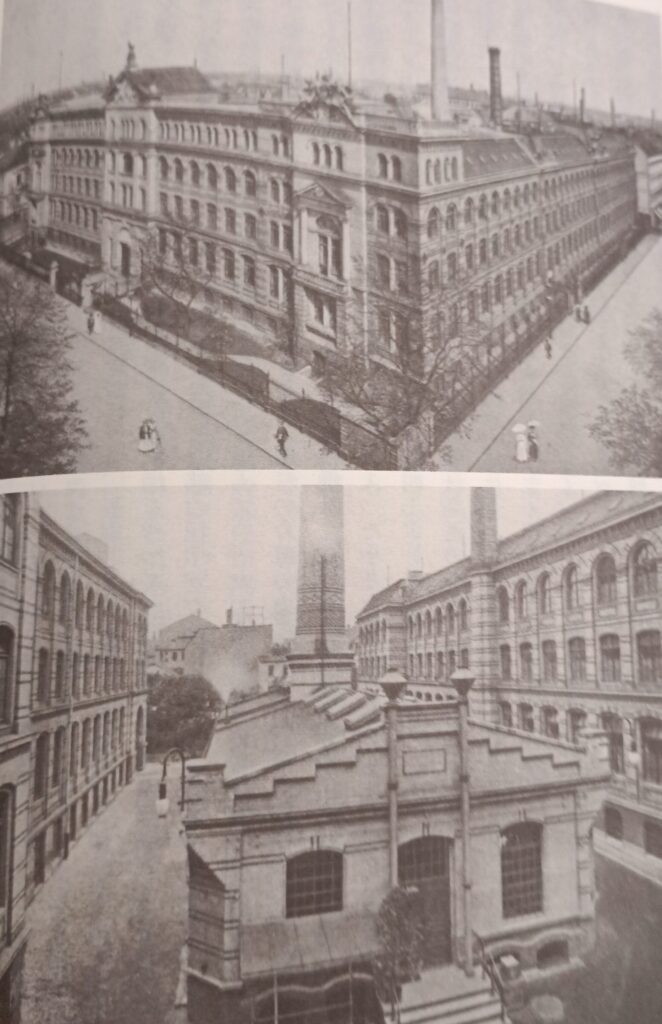

やがて時とともに百科文庫の売れ行きが伸び、レクラム社が大きく発展し始めると、デリエン通りの出版社と印刷所を兼ねた建物では何かと手狭になっていった。そのためとりあえず隣家が買い取られたが、これら二つの建物は製本された本や仮とじの本でいっぱいになり、新しい印刷機を置く場所がなくなってきた。そこであらたにレクラム社は、1887年に同じライプツィッヒ市内のクロイツ通りとインゼル通りの角に、1万5千平方メートルの土地を購入した。そしてまずは従来より大きな、新しい印刷所を建設した。さらに1895年に第二の建物が付け加えられた。それから1905年になって、そのすぐわきに大きな事務所棟が建設されたが、これによってレクラム社の新社屋は写真に見るような堂々たる姿で完成したのであった。

百科文庫創刊二十年後の1887年の時点では、印刷所には百人以上の従業員が働いており、31台の高速及び平圧印刷機が、ほとんどもっぱら自社の印刷物のために稼働していた。いっぽう出版社の方には、15人の従業員がいた。当初から二代目当主のハンス・ハインリヒ自ら、編集業務、作家や読者との応接、原稿審査などに精力的に取り組んでいたので、編集員の数は少なかったようだ。しかし社の発展とともに、次第に編集者や原稿審査員の数も増えていった。こうして大きな企業へと成長した1896年には従業員のために休暇基金が創設され、一人一人に毎年50マルクの旅行費用が保証された。これらの社内福祉制度などによって、1920年の二代目の死に至るまで、人的側面からも一貫した継続性が維持されたのであった。

また1896年にはドレスデンのA・ハウスシルト社から家庭向け絵入り雑誌『ウニヴェルズム』を買収して、レクラム社から発行し始めた。この雑誌の題名が「百科文庫」のドイツ語名「ウニヴェルザール・ビブリオテーク」に似ていることが及ぼす良い影響を考えてのことと思われる。この雑誌のために出版社内部に独自の編集部、宣伝広告部、営業部が設けられた。この定期刊行物はレクラムの名前を一般に広め、併せて他の出版物を宣伝するために重要な手段となったのである。

1895年に第二の建物が建てられた時、その社屋はすでにかなりの威容を誇るようになっていたようである。1897年にレクラム社を訪れたある人物の証言を、次に引用しよう。

「私がまだ若い頃、クロイツ通りにあるレクラム社の正面の30も窓のある書物の宮殿を訪れた時、巨大なものへと成長した小さなものの持つ威力に対する畏敬の念が突如私を襲った。そしてアントン・フィリップの息子で後継者のハンス・ハインリヒ・レクラムが、かわいらしいスピッツを連れて大喜びで案内役を買って出てくれ、地下室から屋根裏部屋に至るまで、自慢の部屋の隅々まで先導してくれたのだ。」

1899年にはレクラム印刷所が設立六十周年を迎えた。その機会に印刷所の全従業員からレクラム社の社長に、印刷所の現状を伝える文書が手渡された。次にその中身をかいつまんで引用することにしよう。

「レクラム印刷所の60年後の状況はいかなるものか? ・・・今や出版社と印刷所を同じ屋根の下に擁するようになった巨大な建物の中で、昔は11台あった手動式印刷機は、たった2台しかない。ほかの印刷機は全て高速印刷機にとってかわられた。・・・新しい時代に即した材料(活字の)が購入され、毎年のように莫大な費用を投じて更新されている。こうして現在ではおよそ十万ポンドもの活字材料がある。昨年5月に作成されたリストには、360のさまざまな新しい活字と122の装飾、文字飾りが載せられている。印刷所のこうした変貌は、いまや大規模な書籍印刷と並んでイラストや美術印刷を行うことを可能にした。書籍印刷所の人員は年とともに増大し、いまでは平均135人にもなっている。・・・今日では42台の高速印刷機と11台の補助印刷機が毎日のように稼働しているにもかかわらず、わが社の出版物のかなりの部分を他の印刷所で印刷させる必要が、比較的以前から生じている。」

新社屋の完成(1905年)

1887年に購入した土地には、1905年に事務所棟の立派な建物がインゼル通りに面して建設され、これをもって写真に見るようなレクラム社の新社屋は完成することになった。五階建てのこの事務所棟には、事務部門、編集部門そして幹部の部屋が配置された。事務所棟、印刷所そして倉庫という三つの建物がぐるりと取り囲んだ中庭には、機械棟が立っていた。この機械棟にはボイラー二つと大きな蓄電バッテリーを備えた蒸気機関2基があり、56台の高速印刷機をそなえた印刷所に、暖房、照明、操業用電力を供給していた。写真を見れば一目瞭然だが、倉庫、発送倉庫、包装室、発送事務所、社長室、印刷室、電気設備室、蒸気機関室その他もろもろの近代的な設備を備えた一大出版王国であることが、お分かりいただけよう。

この社屋は第二次大戦中の1943年に数次にわたる連合国の爆撃によって大きな被害を被ったわけだが、それまでの間、書籍のメッカ、ライプツィヒのなかでもひときわ目立つ建物だったという。この巨大な建築物の内部で、いったいどんなことが行われていたのか、第一次大戦後の1925年に、作家でジャーナリストのエゴン・エルヴィン・キッシュが、ある雑誌に発表したルポルタージュがあるので、その主たる部分を紹介することにしよう。

「・・・われわれは、植字機が動き植字工が働いている部屋を通り、それぞれの鋳造された面が印刷用に斜めに裁断されている浮き出し印刷施設及びステロタイプ施設のわきを通り、53台の平版印刷機が稼働している印刷室を通り、さらに自動的に折りたたみ、仮とじし、裁断し、加圧する機械の側を通り、製本工房を通り、電気設備室を通り、百科文庫専用の本棚を作っている木工室を通り、駅の自動販売機の製造室を通り、植字材料が三重に(つまり出火した際に全部の植字がだめになってしまわないように、三つの異なった場所に)保管されている倉庫を通り抜けて、進んでいった。

ある建物の地下室と他の建物の屋上には、それぞれ一揃いの印刷用紙型が保管されており、第三の倉庫の中の防火設備付きの9つの部屋には、すべてのレクラム文庫が鉛の形で、いつでも使えるように待機している。6500巻の全てのページが、組版の形で保管されているのだ。16枚の薄い板の入った小さな包み。しかしこの包みは重い。1ボーゲンが8ポンドの重さだから、文庫一冊はこの状態で40ポンドとなる。・・・しかし最も驚くべきは鉄製の本棚に本が置かれている倉庫なのだが、それらの本は発送の準備ができた状態にあるか、それとも赤い紙製の表紙またはクロース製の表紙をつけて、二枚の板によって機械的にプレスされる状態になっているのだ。

74の本棚には、それぞれ13列から14列で、24の三倍の仕切りが付いていて、それらが4段に重なっているのだ。そこには『ファウスト』からヴェーバーの『十三の菩提樹』まで、百科文庫を構成する全部で36の分野の本が、順番に並べられているのだ。・・・これらは発行順に並べてあり、人間の知識のすべての分野を包含しているのだが、互いに内的関連なしに並んでいる。かくしてライプツィヒ東部のインゼル通りで市街戦が演じられたカップ一揆の時には、弾丸は無差別にこれらの本の包みにも飛んできたというわけだ。・・・精神的創造がもたらした鉱山ともいうべきものが中央倉庫である。仮とじのものと売る状態にあるものと合わせて2800万冊から3000万冊の文庫が、これまで発行された6500点について保管してあるのだ。この(6500点)という数字とて、数百万部という発行部数に比べれば小さな数字かもしれないが、これはともかく一出版社が発行した出版物としては、最大の数字なのだ。」

上:レクラム社の新社屋

下:中庭の機械室

上:ハンス・ハインリヒ・レクラムの執務室

下:発送事務部門

上:百科文庫用中央倉庫

下:百科文庫発送倉庫

上:包装室

下:印刷室

5 第五千ナンバー記念(1908年)以後

ハンス・ハインリヒへの献呈の辞の贈呈

レクラム百科文庫が創刊されてから41年たった1908年、この叢書は第五千ナンバーを迎えることになった。この年二代目のハンス・ハインリヒ・レクラムに対して、いろいろな意味でレクラム出版社と縁のあった各界のひとびと1225人から、献呈の辞が贈られた。

この叢書の中身を実質的に決めてきた二代目当主は、「文庫」の永続的な発展を目指して、ほぼ40年にわたって営々と努力を重ねてきた。そこで彼がとりいれたものは、まさに百科全書的な内容のもので、その分野、題材、著作者なども、あらゆる時代、あらゆる世界から集められていた。そこには人類にとって普遍的で、永遠に残る世界文学から、様々な分野の学術書を経て、一般に人々が好んだ娯楽的で時流にかなった作品や、日常生活の役に立つ実用書に至るまで、まさに万華鏡のような壮観さを示していた。こうした五千ナンバーにのぼる文庫本の集積によって、この叢書の土台は、今や盤石なものになっていた。そしてこの叢書とその出版社の名前は、いまや誰一人として知らぬ者がいないほど有名な存在となり、その名声は遠くアメリカや日本にまで届いていたのである。

その意味で、「文庫」の第五千ナンバー記念と献呈の辞は、ハンス・ハインリヒにとって、そのライフワークの一つの到達点を示すものであったと、言うことができよう。もちろんこの後も彼はなお12年間生き、百科文庫もさらに発展していくのだが、一つの大きな区切りとして、それまでの努力がこのような形で報いられたことに対したは、彼も大きな満足感を味わったことであろう。

それではここで1225枚に上る献呈の辞の中から、ごく代表的なものを選んで、次に紹介することにしよう。

プラハ商業組合書記フリードリヒ・アドラー:

「私が子供のころ買うことのできた最初の本は、レクラム百科文庫の中のシラー作『ヴィルヘルム・テル』でした。当時この文庫の数はまだ多くありませんでした。それ以来私はこの文庫にたいして、心からの感謝の念を抱き続けています。若い頃心配げに自分のわずかな小遣いの額を計算した者だけが、この廉価で、しかも入念に仕上げられた世界文学の選集が、教養に飢えた魂にとってどんなに大きな恩恵を意味したかという事を、理解できるのです。そしてその精神的欲求を、私同様に、ほとんどレクラム百科文庫によって満たしていた人々の数は数十万に達しているはずです。」

辞書出版「ドゥーデン社」の創立者コンラート・ドゥーデン:

「<古きよきものに忠実たれ! 新しく、美しきものを心から喜べ!>

詩人のこの言葉を、あなたはご自分の国民文庫のモットーとして選ばれたかのようです。そのことに深く、深く感謝して」

詩人フーゴ・フォン・ホフマンスタール:

「この小さな文庫に感謝せずにいられましょうか。学校の机の中、野外、演習中の荷物カバンの中! どこにでもこの文庫はついてきて、私たちに限りない時間、喜びを与えてくれました。ちょうど15歳と20歳の間! この時期のことで、私は何にも増して<レクラム文庫>を忘れることができないでしょう」

作家兼劇評家アルフレート・ケル:

「15年前私は次のような言葉を(<シューマニアーナ>という表題で)公表しました。<もし私が文部大臣なら、レクラム文庫の発行人に高位の勲章を授けたであろう>」

作家トーマス・マン:

「レクラム文庫の創刊者および継承者に対して感謝の念を持っているものの中でも、私はその最たるものに数えられるでしょう。若い頃私は、愛読書の中の少なからぬものをレクラム文庫で読んだものです。そして私の本の蒐集がほとんどレクラム文庫ばかりであった、あの若くみずみずしい時代を、私は常に懐かしく思い出します。そうです、私に素晴らしい時間を与えてくれたあの赤黄色の小冊子をどんなに好きだったことでしょう。そのため私自身の作品が、そういう仕方で印刷されて、目の前に現れるのが、私の夢だったのです。この夢は今もって私には疎遠なものではありません。もし私の死後三十年たって私の本の中から一、二冊がレクラム文庫の中に収録されるとしたら、それはちょっとした霊魂不滅を示すものではないでしょうか。かくして過去のみならず、未来においても、私はこの出版社に深く結びついているのです」

トーマス・マンはこの二十年後の1928年に行われたレクラム出版社創立百周年式典の際にも、記念講演を行っているが、それについては後に詳しく述べることにしよう。

退役牧師、帝国議会議員フリードリヒ・ナウマン:

「私たちは詩人と哲学者の国民と呼ばれていますが、ドイツ人の強さも少なからずその成し遂げた精神的な業績に基づいているのです。もし人々が教科書と同じくらいに詩人と哲学者から学んでいるとするならば、それはどのようにしてでしょうか。あなたの百科文庫は、無数の人々によきドイツ魂を植え付けてくれたのです」

経済学者、社会学者ヴェルナー・ゾンバルト:

「・・・レクラム文庫の功績多き創刊者にたいして、その栄えある日に、私に世界文学の奇跡を教えてくれた、かの小さな赤色の小冊子への喜びと憂いと感謝に満ちた思い出を込めて」

政治家グスタフ・シュトレーゼマン:

「レクラム文庫の事業で、私には二つのことが重要に思えます。この文庫は若い世代に貴重な精神財を自らのものにするための道筋を示しています。それはわずかばかりの物をあきらめるだけで、かの貴重な物を手にいれられるということです。・・・それらが本屋のショーウィンドーから私たちにウインクしたとき、私たちはそれらをうっとりと見上げたものです。・・・こうして五千点のレクラム文庫が、その創刊者の日々の精神的な努力に対して、素晴らしい記念碑となるのです」

作家ヤーコブ・ヴァッサーマン:

「わかき日に貧しく、しかも苦労して貯めた乏しい金で作家たちの作品を所有することができた者だけが、レクラムの事業を正当に評価し、称賛することができるのです。私の場合もそれに相当していました。そして私の感謝の念を表明できるのは、喜びであります」

心理学者、哲学者ヴィルヘルム・ヴント:

「レクラム百科文庫を私は、かつてまだそう遠くない日に、一人の出版者の独自のイニシアティブによって達成された功労多い仕事として評価するものです。人気の高い文学を新たな中ぐらいな叢書によってさらに増やすといった、これまであまりにしばしば見られた試みでなく、あらゆる時代と民族が遺した文学のうちで現存する最高のものを、できる限りすべての人々の手に入るようにすること、そのことこそはこの小さな文庫本を、ドイツ人の手になる公益事業の中でも最先端に据えるべき栄誉の元なのです」

文庫再点検と三代目の登場

その長年の功績に対して二代目のハンス・ハインリヒがこのような形で報いられ、百科文庫は一つの頂点を迎えたわけである。と同時にそれまで拡張路線を突っ走ってきた、その方針がここで見直され、修正される必要が生じてきた。それを行ったのが、ハンス・ハインリヒの二人の息子エルンストとハンス・エミールであった。この三代目の二人は、出資者として1906年7月レクラム出版社に入社した。長男のエルンスト・レクラム(1876~1953)は、シュトゥットガルトで書籍販売業を学んだあとに、ライプツィッヒとミュンヘンの両大学で言語学、哲学、教育学を専攻し、1904年ドクトルの学位を取得した。そしてレクラム社に入社してからは、特に文学部門と編集部門を引き受けた。次男のハンス・エミール(1881~1943)は、とりわけ書籍印刷部門の訓練を、ライプツィッヒ、チューリヒ、エディンバラ及びアメリカで受けた。そのため入社してからも、主として印刷所経営の分野で活動した。

三代目当主エルンスト・レクラム

百科文庫の内容の再点検は、長男のエルンストによって、かなり長期的な仕事として始められた。息子たちが入社してきた1906年には、父親のハンス・ハインリヒは66歳になっていたが、なお矍鑠(かくしゃく)としていて、社の運営を息子たちに任せたりはしなかった。とはいえ若い世代の意見や提案に対しては、決して耳を閉ざすことはしなかった。

こうして、それまで比較的軽視されてきた自然科学や技術の分野に、1908年以降力が入れられるようになった。さらに国家学や政治学の分野も、その数年後には取り入れられることになった。自然科学シリーズの第一巻は、 ライプツィッヒ大学教授で、1909年にノーベル化学賞を受賞したヴィルヘルム・オストヴァルトの『自然哲学大綱』であった。この自然科学書シリーズの刊行はエルンスト・レクラムの個人的な嗜好によるものと言えたが、同時に時代の流れに乗ったものともいえる。シリーズは出版社の求めに応じて書かれたオリジナル作品であったが、1930年までに全部で35点出版された。その内容は例えば、『化学元素』、『電気』、天空』、『気候』、『光と色』、『植物学』、『進化論』といったものである。その数は決して多くはなかったものの、現代風の解説書として、カラーの挿絵を入れたりして、百科文庫に新風を吹き込んだ。

この再点検作業の結果、職業劇団や素人芝居用にたくさん出版されていた流行の戯曲作品の大幅な縮小計画が打ち出された。このジャンルは1904年には全体の四分の一も占めていて、とかくの批判にもさらされていたのであった。二代目ハンス・ハインリヒの芝居好きなどによって、栄えてきた分野であったといえる。

また同じく批判にさらされていた軽い娯楽作品は、1904年には全体のほぼ半分にも達していたものの、直ちに変革が実施されることはなく、第一次大戦が終了するまでは、なお現状維持の態勢が続いた。というよりは1912年に導入された「文庫の自動販売機」によって、もう一度大々的に宣伝販売されたのであった。これはレクラム社の経営戦略上必要な措置だったわけであるが、こうした販売方法にふさわしい作品として軽い娯楽作品がなお追い風を受けたものと言えよう。同時にこの時期には、オペラ・テキスト、古典文学、学術書、伝記、その他の文学作品も増大した。文庫自動販売機については第7章で詳しく取り上げることにする。

第一次大戦中の動き

1914年、第一次大戦が勃発し、二人の息子たちは戦場へと赴いた。これにともないこの年すでに74歳になっていたハンス・ハインリヒ・レクラムは、再び出版社経営の全責任を負うことになった。それまで順調に発展してきたレクラム出版社も、戦争に伴う様々な困難に直面することになった。しかしこの時も、先の自動販売機の導入と同じような、経営面での優れたアイデアが生まれたのであった。

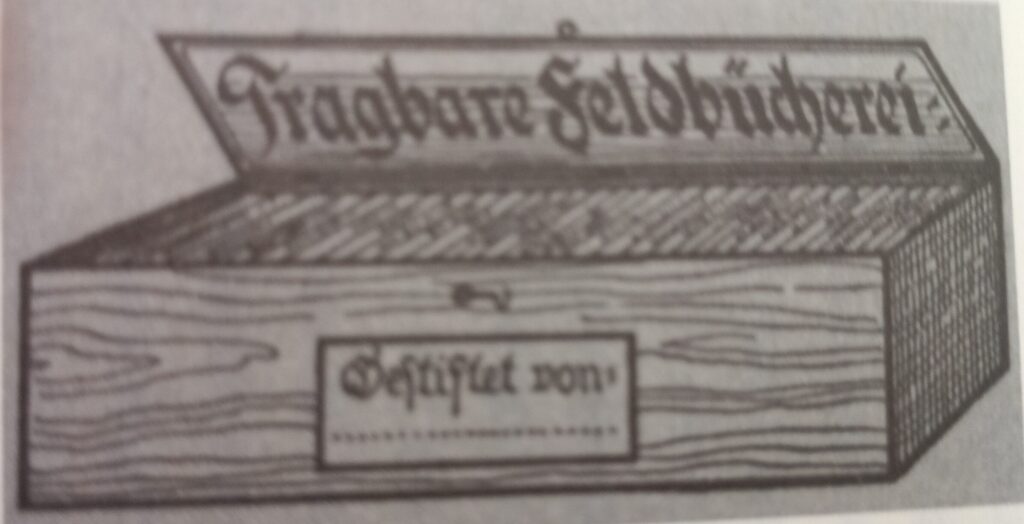

それは一般に文化的な活動には障害になるとみられていた戦争という状況を逆手に取った商法であった。つまりこの時レクラム社に協力的な一人の軍人の言葉がきっかけとなって、「携帯用野戦文庫」というものが生まれたのである。

携帯用野戦文庫

これはレクラム百科文庫百冊分を箱に詰めたもので、前線の塹壕や後方の補給地あるいは軍艦、野戦病院、捕虜収容所などにいた兵士たちに向けて、送られたのである。そしてこれらの文庫は、兵士から兵士へと回し読みもされたという。一箱の値段は20マルクで、重さは6キログラム、「ご希望とあれば、寄贈者のお名前は無料で箱の上に印刷して差し上げます」という広告もつけてあった。周知のように第一次世界大戦は4年余りにわたって続き、とりわけ西部戦線などでは戦況は膠着し、一進一退の塹壕戦であったが、それだけに時間を持て余した前線の兵士の退屈を紛らす気晴らしが必要なのであった。そうした一般的な気分に答えるように、前線に送られた本の中には、低俗でいかがわしいものもたくさん混じっていたという。これらは荒廃した環境の中にいた兵士たちの一時的な欲望を満たすことはできても、鈍感になった精神や落ち込んだ気分を立ち直らせることはできなかった。

レクラム文庫はこれとはまったく異なっていたわけで、送られた文庫の中身を見ると、気晴らしの軽い娯楽文学と並んでまじめな古典文学ないし哲学作品も含まれていた。そのため研究者のマイナー女史によれば、「百科文庫は真の健康の泉であり、また低俗で無内容な読み物に対して闘う闘士であり、さらにそれらを駆逐するためにぴったりの手段でもあるとみなされていた」のである。

それではこの「携帯用野戦文庫」に対する読者の反応はどうだったのであろうか。これについては1914年から1918年にかけてレクラム社に寄せられた数千にのぼる読者の手紙が明らかにしている。そのいくつかを次に引用することにしよう。

ある手紙はレクラム文庫を「どんなときにも愛すべき仲間である」として、称賛している。またあるものは次のように書いている。「私たちと文庫とのかかわりがどんなものであったのか、戦争が初めて教えてくれました」さらに「各々それを背嚢(はいのう)の中に入れ、また人から人へと回覧しました」とか「ひとびとは文庫が届くのを、じりじりとして待っていました。」というのもある。そして「これは国民的な恩恵です」あるいは「戦争中の兵士の本の模範です」「最高の愛のプレゼントです」といった誉め言葉もある。そして「クルップ、農業、そしてレクラム、この三つのものこそ、すべての内外の敵に対する勝利を保証するものです。」ちなみにクルップというのは、当時大砲や武器弾薬を製造していたドイツのメーカーであった。

これに先立ち戦争勃発と同時に、「背嚢にファウストを」という合言葉のもとに、戦地に赴いた理想主義的な青年たちもいた。このためゲーテの『ファウスト』は、1914年以後の数年間で、最も売れ行きの良い本だったといわれる。実際、戦争という特殊な状況のもとで、前線でも銃後の国内でも、かえって人々が読書に目を向けるという側面があったことも指摘できる。そのことを立証するいくつかの証言を次に紹介しよう。「戦時中という神経を逆なでするような時期だからこそ、人々は書物の助けを借りて、よりよく静かな世界に引き込もる必要性を感じているのだ」「多くの人々は苦難と危機の時代になって初めて、精神的道具の価値について目を開いたのだ」「陣地戦は数多くの新しい読者を生み出した。そして戦争の終わりころには、いくつかの出版社の倉庫は空っぽになっていた」

このことからも分かるように、戦地に本を送っていたのはレクラム社だけではなくて、多くの出版社が競ってやっていたことなのである。例えば鉄道を使って戦地に本を送る「鉄道図書販売」に続いて、前線に書店を開くことも、1916年には当局によって許可された。この前線の戦地書店に対する開店許可は、たいていは大規模な書店にあたえられた。例えばベルリンのG・ジルケ出版社が「長期的に売れ続けるものと」して推薦したものは、『三国同盟国の刊行物に見る世界大戦の勃発』(10か月で2万6千部)とか、『写真で見る世界大戦』(月刊雑誌、1号の発行部数6万8千部)などであった。こうした傾向に対しては、戦争を利用した金儲け主義だとして批判する向きもあった。ただレクラム社としてもこうした風潮から超然としているわけにもいかず、戦争に関連した出版物も発行している。たとえば軍歌、戦争文学、戦時白書、戦時カレンダー、大本営報告、戦時法規、戦記ドキュメントなどの出版である。しかしそれらの中には、記録的ないし史料的価値を持ったものも少なくない。

一方百科文庫の新刊の年間発行点数の方は、戦争中には 平時よりもかなり減少し、平均して73ナンバーとなっていた。1880年、1890年代には140ナンバーに達していたから、そのほぼ半分にまで落ち込んでいたわけである。これは主として編集者などの人員が戦争に取られ、不足していたためである。しかしその逆に一点当たりの発行部数の方は大変な増大を見せていたのである。その理由はすでに著しく合理化されていた印刷部門の生産体制に応じて、従来からあった古典作品などの再販を、この時期に著しく増やしたことによるものである。

さらに戦争という特殊状況とレクラム文庫の世界的な名声との結びつきを示すものとして、次のようなエピソードがあったことも紹介しておこう。それは敵側が心理作戦の一つとしてこの叢書の人気を利用したという事である。つまりフランス軍の宣伝部隊は、レクラム文庫のの表紙を装った反対宣伝文書にドイツ軍の指導部やドイツ政府を批判する文章を書いたものを、照明弾に似た小さなブリキ筒の中にいれて、大量に雨あられとドイツ軍の陣地などへ撃ち込んだり、あるいは飛行機のうえから投下したりしたのである。

1917年の大改革(価格改定と外観の近代化)

1908年の第五千ナンバー記念の後レクラム社では、1912年における自動販売機の導入、1914年の第一次大戦勃発に伴う「携帯用野戦文庫」の発売といった具合に、販売戦略面で目覚ましい動きを示した。しかし文庫の価格面では、戦時経済及び貨幣価値低下の圧力を受けて、ほぼ半世紀にわたって守り続けてきた一冊20ペニヒという価格を、大戦中頃の1917年1月1日から25ペニヒに値上げすることになった。この廉価こそがレクラム百科文庫のトレードマークとなり、結局はその広範な普及の原因となってきただけに、百科文庫の歴史上初めてのこの値上げは、出版社の経営政策上つらいところであった。しかし第二帝政時代、長く続いてきた経済安定の時代は過ぎ去り、レクラム社としても背に腹は代えられずに、この措置に踏み切ったわけである。大戦末期の不安定な経済情勢を反映して、文庫の値段はさらに同年11月1日には30ペニヒに、翌1918年1月15日には40ペニヒに、そして同年10月1日には50ペニヒへと値上げせざるを得なくなった。

しかしレクラム社としてはこの時ただ値上げに踏みきったのではなく、文庫の外観をほぼ半世紀ぶりに改訂し、新しい時代にふさわしいように近代化したのであった。まず以前より大きく、鮮明な活字が使われ、判型もタテが1センチほど広げられ、行間もやや広くなって、読みやすくなった。また表紙には半厚紙が用いられるようになり、装丁も新しい時代にふさわしく枠装飾となった。この装丁を考案したのは、オイゲン・ディーデリヒ社のブックデザイナイーとして有名となったフリッツ・ヘルムート・エームケであった。視覚的にも本を大きく見せている枠組みの上部に、独特のドイツ文字で文庫の名前が書かれ、下部に新しくデザインされたレクラム社の商標が印刷されていた。最初の装丁が、かなりロマンティックな雰囲気を漂わせていたのに対して、今回のは太い線による枠組みによって、ぐっと現代風になっていた。

新しい装丁の文庫シリーズ(1917年以降)

新しい装丁の文庫の一つ

古い装丁の文庫(1867年以降)

1917年11月には百科文庫は創刊五十周年を迎えたが、戦時下という事もあって、その記念式典はおよそ500人の従業員だけでひっそりと執り行われた。

その後1920年の3月30日、ハンス・ハインリヒ・レクラムは80歳で亡くなり、二人の息子が後を継ぐことになった。すでに準備されていた路線が、この時から始まるのである。